Spécial

POINT DE LAGRANGE

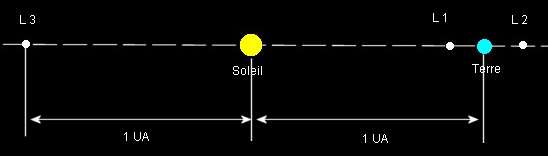

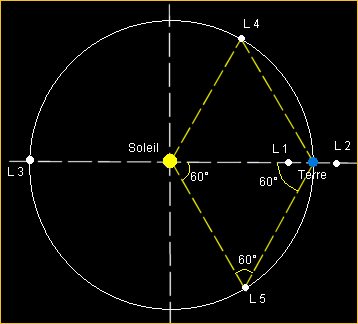

Un point de Lagrange (noté L1 à L5), ou, plus rarement, point de libration, est une position de l'espace où les champs de gravité de deux corps en orbite l'un autour de l'autre, et de masses substantielles, se combinent pour compenser exactement la force centrifuge.

Dans le cas où les deux corps sont en orbite circulaire, ces points représentent les endroits où un troisième corps de masse négligeable resterait immobile par rapport aux deux autres, au sens où il accompagnerait à la même vitesse angulaire leur rotation autour de leur centre de gravité commun sans que sa position par rapport à eux n'évolue.

Au nombre de cinq, ces points se scindent en deux points stables dénommés L4 et L5, et en trois points instables notés L1 à L3. Ils sont nommés en l'honneur du mathématicien français Joseph-Louis Lagrange. Ils interviennent dans l'étude de certaines configurations d'objets du Système solaire (principalement pour les points stables) et dans le placement de divers satellites artificiels (principalement pour les points instables).

************

Anomalie Pioneer

L'anomalie Pioneer (ou effet Pioneer) désigne la différence entre la trajectoire observée et la trajectoire attendue d'un certain nombre de sondes spatiales non pilotées voyageant en dehors du système solaire ou sur ses marges, notamment les sondes Pioneer 10 et 11. Il n'y a pas encore d'explication universellement acceptée de ce phénomène ; il peut avoir une cause tout à fait banale (encore faut-il expliquer qu'elle soit la même sur les deux sondes), mais la possibilité qu'il s'agisse d'un phénomène physique entièrement nouveau est également envisagée.

Observations

L'anomalie est mesurée en utilisant l'effet Doppler. Il permet de mesurer une décélération minime, mais constante, de l'ordre de 8,74 × 10−10 m/s², comme un décalage vers le bleu pour les deux sondes.

Les données provenant de Galileo et d'Ulysses indiquent une anomalie similaire, mais pour diverses raisons (notamment la proximité du Soleil), on ne peut pas tirer de conclusions fermes de ces mesures. En effet, ces sondes sont stabilisées grâce à un gyroscope embarqué, comme sur les sondes Voyager ; elles ont donc subi plusieurs corrections de trajectoire destinées à maintenir l'orientation du système de communication vers la Terre. En revanche, l'orientation des sondes Pioneer est stabilisée par effet gyroscopique, c'est-à-dire que c'est la rotation des sondes autour de leur axe longitudinal qui garantit la stabilisation de leur trajectoire. Leur vitesse actuelle peut donc être calculée en connaissant seulement leur vitesse initiale et l'accélération qu'elles ont subie au voisinage des planètes qu'elles ont visitées. C'est pour cette raison que la vitesse des sondes Pioneer est connue avec plus de précision.

Hypothèses

Les explications avancées ont été :

- une décélération réelle :

- par des forces gravitationnelles, exercées par :

- la ceinture de Kuiper, plus massive que prévu

- la matière noire.

- le vent solaire ou la pression des radiations (qui s'exercerait pourtant normalement dans l'autre sens),

- les frottements avec le milieu (drag en anglais),

- une force de réaction aux transmissions radio,

- une fuite de gaz des sondes (dont l'hélium provenant de la fission dans les générateurs) (qui aurait donc tout autant pu les faire accélérer, ou bien pas décélérer toutes les deux),

- une pression thermique (provenant des générateurs ou d'ailleurs),

- par des forces gravitationnelles, exercées par :

- des erreurs, soit dans la mesure, soit dans le calcul ;

- un phénomène physique qui n'avait pas encore été observé :

- une modification de la vitesse de la lumière qui induirait une perturbation de l'effet Doppler utilisé pour mesurer la vitesse de la sonde,

- l'antigravitation d'après la théorie des univers jumeaux.

Toutes les causes matérielles ont été quantifiées et rejetées en 2006.

Les sondes Pioneer n'envoient plus de données, et Galileo a été délibérément désintégrée dans l'atmosphère de Jupiter en 2003. Jusqu'ici, les données des autres missions, telles que Cassini, n'ont rien donné. On a également proposé une mission qui serait dédiée à l'étude de ce phénomène (notamment à l'Agence spatiale européenne) ; cette mission devrait avoir une orbite solaire hyperbolique d'un rayon supérieur à 20 UA.